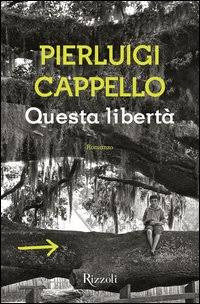

Non è affatto semplice per un poeta passare dallo scrivere in versi alla forma di scrittura in prosa. Lo confessa con un certo candore Pierluigi Cappello nel portare a termine le pagine di un’intensa autobiografia, accolta con favore e gratitudine dai suoi tanti lettori. Leggere un’autobiografia è un po’ come compiere un’intrusione nella vita di un autore, nelle sue vicende personali, più intime, quelle che sicuramente più di altre hanno segnato i suoi anni e la sua opera. Occorre perciò entrarvi con deferenza, con delicatezza, in punta di piedi, quasi come a chiedere scusa e partecipare con discrezione alle sue riflessioni, ai suoi pensieri. Nato nel 1967 a Gemona del Friuli (Ud), Pierluigi Cappello ottiene in pochi anni la consacrazione della critica, quella consacrazione che un crescente numero di lettori aveva, peraltro, già da tempo sancito. Tra i tanti riconoscimenti ci limitiamo a segnalare il premio Montale Europa con la raccolta antologica Assetto di volo (2006), mentre conMandate a dire all’imperatore (2010) vince il premio Viareggio-Répaci.

Non è affatto semplice per un poeta passare dallo scrivere in versi alla forma di scrittura in prosa. Lo confessa con un certo candore Pierluigi Cappello nel portare a termine le pagine di un’intensa autobiografia, accolta con favore e gratitudine dai suoi tanti lettori. Leggere un’autobiografia è un po’ come compiere un’intrusione nella vita di un autore, nelle sue vicende personali, più intime, quelle che sicuramente più di altre hanno segnato i suoi anni e la sua opera. Occorre perciò entrarvi con deferenza, con delicatezza, in punta di piedi, quasi come a chiedere scusa e partecipare con discrezione alle sue riflessioni, ai suoi pensieri. Nato nel 1967 a Gemona del Friuli (Ud), Pierluigi Cappello ottiene in pochi anni la consacrazione della critica, quella consacrazione che un crescente numero di lettori aveva, peraltro, già da tempo sancito. Tra i tanti riconoscimenti ci limitiamo a segnalare il premio Montale Europa con la raccolta antologica Assetto di volo (2006), mentre conMandate a dire all’imperatore (2010) vince il premio Viareggio-Répaci.

In Questa libertà – come del resto nella sua poesia – la scrittura è segnata nettamente da malinconia e tristezza, da dolore e dramma. Possiamo seguire il poeta friulano sin da bambino, quando viveva immerso nei tempi lunghi di una realtà contadina, fatta di cose povere, semplici, di duro lavoro, di legami e di memorie radicate. Una storia popolata di uomini e donne, eroi di un mondo senza glorie, fatalmente scomparsi, ma pur sempre in grado di compiere ancora un gesto, di far risuonare una eco nella memoria del poeta, impegnato a non disperdere niente della sua infanzia. È la mitica e dorata età dell’infanzia che costituisce il ‘prima’, cioè quello stato di pienezza a cui l’Io del poeta vorrebbe ritornare per non rimanere disperso, adesso, in un tempo in cui il futuro è un’ombra incerta, uno scenario ostile che non accende più gli entusiasmi, tali da rendere fiduciosi – come una volta! – e proiettarsi nei giorni. Tempo e fiducia che il poeta ricorda bene e che coniuga magistralmente in un verso: «dicevate domani, dicevate questo è il figlio». Nella minuscola Chiusaforte, nell’estremo nord-est, vicino ai confini con la Carinzia e la Slovenia, il bambino vive in simbiosi con la natura e la sua gente, umile quanto tenace nella vita, di cui ora l’adulto ne rievoca i nomi, le «facce di monete graffiate», i caratteri curiosi, gli episodi di una folla che nella sua dignitosa povertà ha saputo essere «popolo e ombra/ remissione e forza…». Si susseguono i ricordi di quel mondo piccolo e fermo, come il premio vinto a scuola, la venuta del venditore di enciclopedie – sulle cui pagine cominciò l’iniziazione del viaggio attraverso la lettura –, il ritorno serale e rassicurante del padre, «quell’uomo bagnato dalla pioggia,/ che portava in casa un odore di traversine e ghisa», e ancora, l’arrivo a casa della lavatrice che il padre stoicamente trasporta a spalle fin sulla collina, dove il ragazzo vive il privilegio di guardare il mondo dall’alto e nello stesso di non essere visto. (In corsivo, versi tratti da Mandate a dire all’imperatore).

Una prima crepa si apre nell’animo e nella fantasia del ragazzo a seguito del disastroso terremoto del 1976. Due terribili scosse sconquassano gran parte dell’Alto Friuli, comprese le poche case di Chiusaforte, i cui abitanti (novecento circa) furono evacuati e sistemati nei vari campi allestiti dai militari. Fu necessario allora inventarsi un’altra ‘normalità’, fatta di confusione e promiscuità che trascinarono via per sempre la lentezza di quell’universo contadino, disperdendone, con le prime e lontane avvisaglie del boom economico, valori e identità. Durante la lunga permanenza nel campo Ceclis il ragazzo continua, tuttavia, a vivere una totale e selvaggia libertà. Nella vallata spalancata ai suoi occhi, non ancora tagliata dalla costruzione dell’autostrada, gioca con gli altri ragazzi, ma al tempo stesso s’aggira in uno scenario inedito: ovunque mezzi pesanti, bulloni, lamiere, tralicci, cavi d’acciaio, bottiglioni, tubi e quant’altro occorre per affrontare l’emergenza. Qui conosce Silvio, il canestraio di Chiusaforte che intrecciava giunchi per costruire gerle, frequenta con gli altri la scuola in un prefabbricato, mentre quel mondo di precarietà e di confusione, custodito negli intimi depositi della sua memoria, finirà per trovare posto nella futura versificazione.

Con il terremoto comincia il ‘dopo’; il momento in cui vacillarono le ingenue certezze: «si è aperta dentro una faglia di precarietà, e credo che la mia ossessione per la scrittura muova dal buio di quella faglia e dal tentativo, patetico quanto ostinato, di riavvicinarne i lembi (p. 54)». Il secondo momento che generò il disincanto misto ad un senso di perenne precarietà del vivere, avvenne il 10 settembre 1985, quando il giovane poeta, prossimo a frequentare l’istituto tecnico aeronautico di Udine per soddisfare la grande passione per il volo, rimase drammaticamente coinvolto in un incidente. Un motorino che si schianta, l’amico che perde la vita e lui ricoverato in gravissime condizioni. A seguito dell’urto Cappello perderà per sempre l’uso delle gambe e solo dopo un anno e mezzo di calvario fatto di ospedali, interventi chirurgici e riabilitazioni, ma anche di letture onnivore, ritornò in un mondo che gli si prospettava come nuovo, sconosciuto, difficile da affrontare. Le pagine del diario ripercorrono quei drammatici mesi: i sogni spezzati di un giovane, bello e atletico (registrava ottimi tempi sui cento metri), le visite penose dei genitori che di fronte al dramma seppero mantenere la pudica e semplice compostezza dei contadini, mentre il figlio, pur nella più profonda disperazione, coglie tutta la fragilità del padre e confessa: «Così, mentre mi mostrai saldo – e non lo ero affatto – nell’affrontare il duro percorso di riabilitazione, avvertii uno strappo provocato da un sentimento del quale allora non ero consapevole. Da quel momento cominciavo a diventare padre di mio padre e di mia madre (p.147)».

È da quel momento che si definì il ‘dopo’ di Pierluigi Cappello, il ‘dopo’ che coincide con l’‘adesso’, lo stato in cui il poeta è immobilizzato, ma che gli raffina la capacità di guardare, osservare, addirittura volare in tutta libertà con la letteratura e, soprattutto, con la sua poesia, frutto di un lungo e paziente lavorio artigianale: una parola dietro l’altra, nella giusta posizione, così come i contadini della sua terra che si muovono con saggezza, un passo dopo l’altro lungo le impervie vie della vita.

Un libro sul sofà. Giugno 2016.

a cura di Giovanni Nacca

Rubrica mensile su un libro da leggere o rileggere.

da http://www.pignataromusica.it/